引言:

2025年為府城城垣300年,從荷蘭時期的赤崁市街、明鄭時期的承天府,至清領時期的十字大街,無牆的市街逐步由木柵刺竹城、雙層木柵城、三合土城,發展為配置有14座城門與兩座外城規模的城池,築城過程更見證了官民協力的眾志成城。這樣的府城範圍一直持續百餘年,直到日治時期進行市區改正計畫才被打破。

臺南府城作為臺灣歷史悠久的文化重鎮,城門、城牆遺跡不僅見證臺南這座城市發展變遷,更是凝聚居民情感的重要象徵,也承載了許多市民的日常生活記憶。為了讓大眾能夠從不同角度認識城門、城牆,邀請文史工作者邱睦容以府城俗語作為切入點,分享今年《聞芝@文資》府城三百系列的第一篇故事。

(文字、攝影:邱睦容)

「俗話說」一詞,是日常生活中常用到的詞彙。與人對話、寫文章,或在社群媒體發佈動態時,使用一句俗語借代自己想表達的內容,讓聽(讀)者當下能理解說(筆)者者的意思,俗語就是擁有這般魔力的存在於社會市井中 。

俗語:認識與共識

俗語是由人所創造出來的,語言學者洪惟仁認為,俗語是「基於地方特殊的歷史、人生的體驗、特殊的風土風俗、民俗的接觸」而誕生,也因此俗語有著「限時、限地」的特性,是某一個時代、某一個地方人民的共通語言,代表了特定人群對於地方風土、風俗民情的認識,當這樣的理解被多數人認可、成為共識之後,逐漸精練,並且流傳。

隨著時間更迭,新的俗語漸次地出現,也有過去的許多俗語,因為不符合時代需要而不再使用,反倒以語料之姿,成為我們理解歷史和社會變遷的方式之一。

城內與草地

流傳至今日的俗語,透露了許多不復見的生活樣態,例如:至今仍有許多老一輩人,會使用「草地」(tsháu-tē) 和「城內」(siânn-lāi)來作為地點的指稱,便是過去「臺灣府城」的見證。

儘管城門每日晨昏啟閉,來往不曾斷絕,但城牆的區隔,還是實質地決定了產業和人們的分佈,城牆形塑了不同區域的生活樣貌,也形塑了人們對於彼此的認識與印象。

筆者在整理和府城相關的俗語時,其中一個大宗的類別,便是因著城牆存在而產生的刻板印象。最經典的莫過於「草地倯,府城憨」(tsháu-tē sông,hú-siânn gōng),指的是鄉下人土裡土氣,而住在城內的人,則對於農作物的生長常識比較不了解,看起來「憨憨」(gōng- gōng)、傻傻的意思。這樣的指涉,是生活環境不同所造就的狀況,卻也隱含了城外務農的人,和從事商業和或手工藝、在官府工作的城內居民,不同階級之間的互相批評。

「草地胡蠅,也想要食縣口香餅」(tsháu-tē hôo-sîn,iá siūnn beh tsia̍h kuān-kháu hiong-piánn)也是同樣意思,「胡蠅」是蒼蠅,「縣口」是指臺灣縣署門口,「香餅」是指椪餅。在過去交通較不發達的時代,平時住在鄉下的人,舟車勞頓一趟來到城內辦事情,很容易被餅舖製餅的香氣所吸引,這是因為餅舖多半是開在祭祀、節慶、生命儀禮等需求都較高的城內之故,不過將城外人比喻為蒼蠅,也隱含了當代城內人看待城外人的歧視意味。

「食到下林水,會變性」(tsia̍h tio̍h Ē-nâ-á tsuí,ē pìnn sìng),指的是喝到「下林仔」這個地方的井水之後,皮相會變好,性格也會改變。「下林仔」位於今日大德街、南寧街、夏林路一帶街廓,在過去是府城南邊鹽埕、喜樹、灣裡等濱海地區的人們,進出城的必經要道,相傳此地的井水甘甜,來往時挑著貨物的人總會受到吸引,前來喝上一口。這句俗語即是用來比喻人一旦進出城內的次數頻繁,會沾染上城裡人的習性。

海口與府治

城外除了有以農業為主的「草地」,城牆以西還有一片臨著臺江內海的海埔新生地。過去這裡曾是「汪洋浩瀚,可泊千艘」的內海,隨著河流沖刷、內海陸化,海口逐漸有人群移居,形成繁榮的港區。

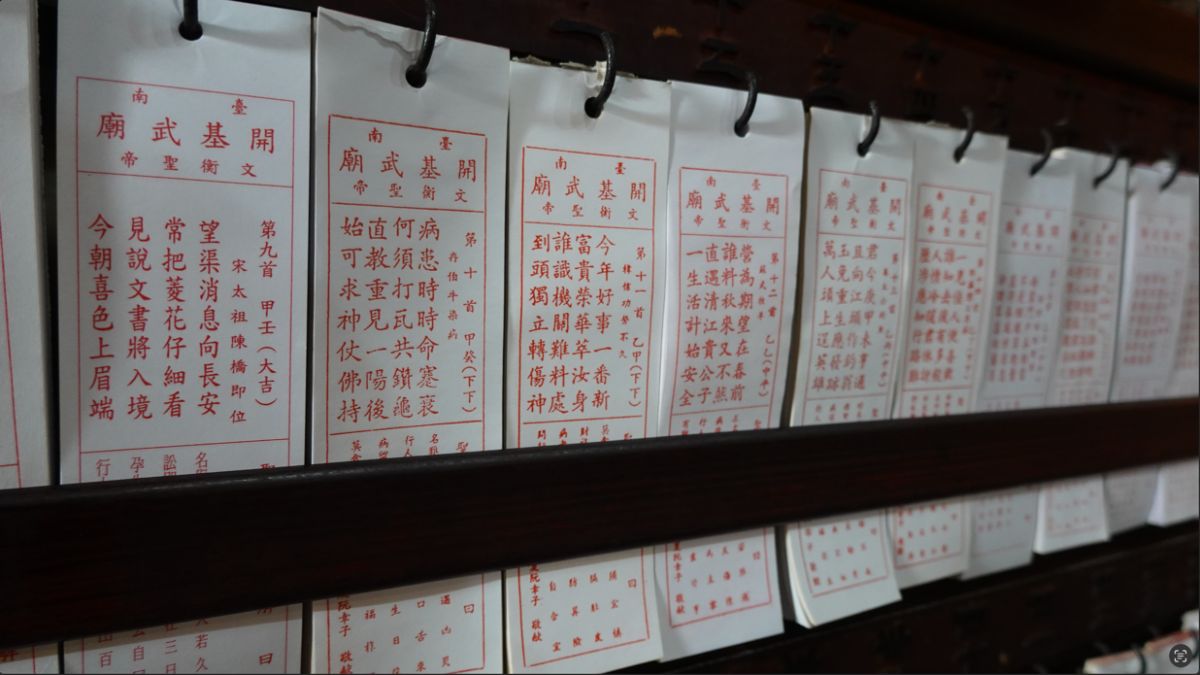

這一片商業新天地,以一道城牆與過往開發已久的傳統市街對望著。活躍於城外港區的人群,主要是從事進出口貿易的商人,以及搬運貨物維生、同姓聚居的碼頭工人,還有仰賴著海維生的漁民百姓;城內是政治經濟中心,由於是官府、學校、軍營等機構與設施的所在地,居住的主要是官員、工匠、商人、仕紳、兵丁。而「內港籤詩,外港童乩」(lāi-káng tshiam-si,guā-káng tâng-ki)這句俗語,便是用來形容這兩群來自不同生活圈、從事不同工作的人。

這句俗語中的「港」字指的是關帝港,臺江逐漸陸化後;此地築起了西門城牆,原本的港道也被分隔為西邊的「外關帝港」與東邊的「內關帝港」。雖然僅一牆之隔,但位於城內富裕地帶的內港,信眾多為仕紳富商或讀書人,求籤時多以籤詩解讀的方式為主;而外港的居住人口則多為碼頭工人,較無能力自行從文字解籤詩,因此多半透過乩童與桌頭,以口語的方式來問事。

城見打破:三日築城牆

俗語反映了被城牆所區隔的兩類人群對於彼此之間的評價,但在面對外來危機時,這道城牆反倒成為團聚人心的方式。

清嘉慶初年,海盜蔡牽橫行於海上,造成長達十餘年(1795-1810年)的騷亂。蔡牽號稱「大出海」,擁有百餘艘的船隻,自擁上萬名的兵力,在海上他火燒商船、劫船越貨、限制航道,甚至收取「出洋稅」,幾度進犯當時的幾個港口:北部的滬尾和雞籠、中部的鹿港、南部的鹿耳門,甚至遠至後山的噶瑪蘭。蔡牽為何能造成這麼大的威脅?這和清廷水師的兵力單薄有關。當時駐臺的13,392名班兵中,除了駐澎湖的1,800名外,只有2,570名水兵,經蔡牽多次騷擾後,早已疲於應付,加上這些水兵大多駐守在各汛,兵力分散,於是有嘉慶9年(1804)蔡牽從鹿耳門進犯時,「賊船自若」的景象。當時在府城的人們,便親身體驗了「牽焚鹿耳門營署,火光達安平」的恐懼。

鹿耳門營署被焚後,蔡牽再度步步進逼。嘉慶10年(1805)眼見蔡牽等人來到距離府城只有六里(約3.6公里)的「洲仔尾」(今永康鹽水溪畔)。當時的臺灣知縣眼見事態緊急,知道官府和紳商百姓若不合作,府城勢必也會淪陷。為此,知縣和城內的紳商董事,在一日之內募集到了250名「義首」、上萬名「義民」,民間自備軍糧,共同防衛府城。在商人的出資協助之下,只用短短三個日夜的時間,在大西門外、無城牆守禦的海口地帶,花費六千銀兩,築起長達一千兩百丈的木柵外城,並由軍民輪班巡守,晝夜不息。

這道緊急築起的木城,在道光年間爆發張丙之亂後,再次以「民捐民辦」的方式進行修建,並且增設拱乾門、兑悅門、奠坤門。儘管今日西外城垣已不復在,但作為當年西外城的一部分,仍屹立至今的國定古蹟兑悅門,記憶了歷史驚心動魄的一刻。

三百年後的再紀念

眾志成城的行動,是過去各據一方的不同人群,共同出資、出力的歷史記憶。隨著日治時期的市區改正、戰後的都市計畫,以及長時間的自然風化,今日大多數的府城城牆已消失在城市視野之中,只剩下少部分的城門和殘跡還屹立著;「城外」、「草地」、「海口」等身份認同,也被「縣市」的行政區劃取代,甚至在縣市合併後,逐漸轉為「臺南」這樣的新地理範圍。當年廣為使用的俗語,如今只在少數人之間流傳,更多成為「語料」,供人認識歷史。

2025年是府城建城三百週年。距離雍正3年(1725)興工建築木柵城以來,已過了三個世紀。究竟在今天,該如何思索對於一座老城池的紀念?從俗語反應的內外區隔,到「眾志成城」的故事,在在提醒了我們,「府城」從來就不專屬於世代居住在周遭的人們。無論住在百年前的「城外」、「草地」、「海口」,抑或是被劃分為過去臺南縣區的人們,當代的臺南人共同承襲了這座文化資產——外地人以「古都」認識的這塊土地、許多人傍著古蹟從事觀光產業,或是對於城市歷史底藴的一份認同⋯⋯,是的,當代臺南的樣子,一直都和過去有關,沒有人會置身事外。而最好的紀念方式,或許就是從中探尋,這段歷史對於自己的意義。

邱睦容

文史與文字工作者。成大歷史學系學士,臺大地理環境資源研究所碩士。關注邊緣地景與小寫人事,以撿拾與兜起歷史切片,作為映照當代的方法。

合著有:《轟鳴未曾遠去:從日本海軍六十一航空廠到岡山醒村》、《物語南都》、《延綿的餐桌:府城米食文化》、《流轉的街道:府城米糧研究》、《府城米糧學習帳》、《海邊的竹籬笆:走進左營海軍眷村的過去/未來》等書。

研究獲獎:2024年臺灣學博碩士論文研究獎助碩士論文佳作、2021年臺南研究博碩士論文研究獎。