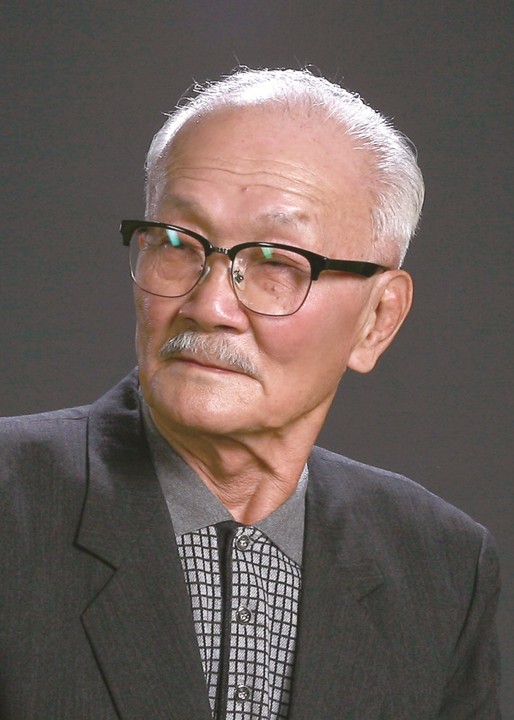

精工細作─「剪黏技術」保存者呂興貴藝師

呂興貴藝師(1948~2023)臺南官田鄉人,師從人間國寶王保原,是剪黏名匠何金龍第四代弟子,其於甲毛、槓槌等剪黏技術極為細緻,作品故事題材多元,人物主從安排有序、構圖精巧,作品富於動感,注重展現傳統剪黏技法和其門派的獨特風格。2017年經臺南市政府認定為文化資產保存技術「剪黏技術」保存者。

呂興貴藝師自小學畢業14歲後即投入王石發、王保原父子門下,習藝過程從小工打雜做起,學習備料、攪拌灰泥、製作人物四肢骨架、直至細緻的尪仔開面,逐步打下深厚紮實的基礎功;尤其何金龍門派最獨特的風格「摃搥」與「甲毛」,呂興貴在長年磨練下,技法愈發純熟,王保原藝師稱讚呂興貴為徒弟中「甲毛」施作手藝最佳者。「摃搥」是將瓷片剪成如火柴棒狀,末端裁成小圓點,大小如針般的作法,「甲毛」則為剪成月牙形細毛狀的作法,二者通常裝飾於武將的戰甲下擺,這種技法費時耗工,據說一個有經驗的匠師,一天也僅能裁剪出10餘枝,精工細作,相當不易。

呂興貴是少數能承包寺廟全部工程獨當一面,又可帶領其他師傅設計分工細做、又能自己動手獨力完成的藝師。出師後陸續施作新營通濟宮、真武殿、關廟山西宮、深坑山西宮、仁德岳王廟、歸仁修元淨佛院、臺南市麻豆小埠里普天宮、臺南市六甲區王爺里王爺廟等;2001年完成六甲紫湄宮工程後,考量年齡與體力,漸以剪黏技藝傳承與創作為目標。

2012年臺南市政府文資處開設王保原剪黏傳習工作坊,呂興貴藝師與王保原老師協力共事,帶領學員學習傳統的剪黏技巧並開發創作,包含鳳儀亭、甘露寺、白虎堂、白虎關等傳統亭景題材,透過工作坊傳習方式,持續訓練人才不斷層,累積能量修復舊作,使剪黏工藝不斷代;呂興貴藝師投入傳習教學12年不曾間斷,總親力親為處理教學工作,將門派獨有的「甲毛」絕技傳承給新生代,保存剪黏技術與推廣傳習不遺餘力,對於傳承擁有高度熱忱與毅力。