引言|紀念與對話的雙重呼喚

府城建城三百年不僅是歷史里程碑,也是一座城市重新凝視自身面貌的契機。從2024下半年開始,一系列文化活動熱烈展開,市府與民間攜手,成功喚起大眾對歷史、土地與公共空間的關注與集體動能。

在歡慶熱潮之後,我們或許也可以進一步思考:這些紀念行動是否能帶出長期的制度轉化與文化治理創新?邀請稚葉社創負責人嚴婉玲在回顧的基礎上,延續建設性的對話態度,提出來自公民視角的觀察與期待,分享今年《聞芝@文資》府城三百系列的第二篇故事。

(文字、攝影:嚴婉玲)

百年一瞬 四百怎麼變三百

即使到了2025下半年,很多人聽到「府城300」的第一反應仍是:「去年才臺南400,怎麼今年變成300?」

其實這兩個數字標定的事件並不相同。2024年的「臺南400」,是從1624年荷蘭人於安平建造熱蘭遮堡起算,象徵臺灣進入全球貿易與地緣政治網絡四百年。而「府城300」,則是以「府城」作為一座城市共同體的起點——從清廷於1725年批准建城起算至2025年。若說「臺南400」是與世界交陪,那麼「府城300」便是一次深掘內部歷史與居民意志的對話——不只談建城,而是這座城市如何被想像、如何被實踐。

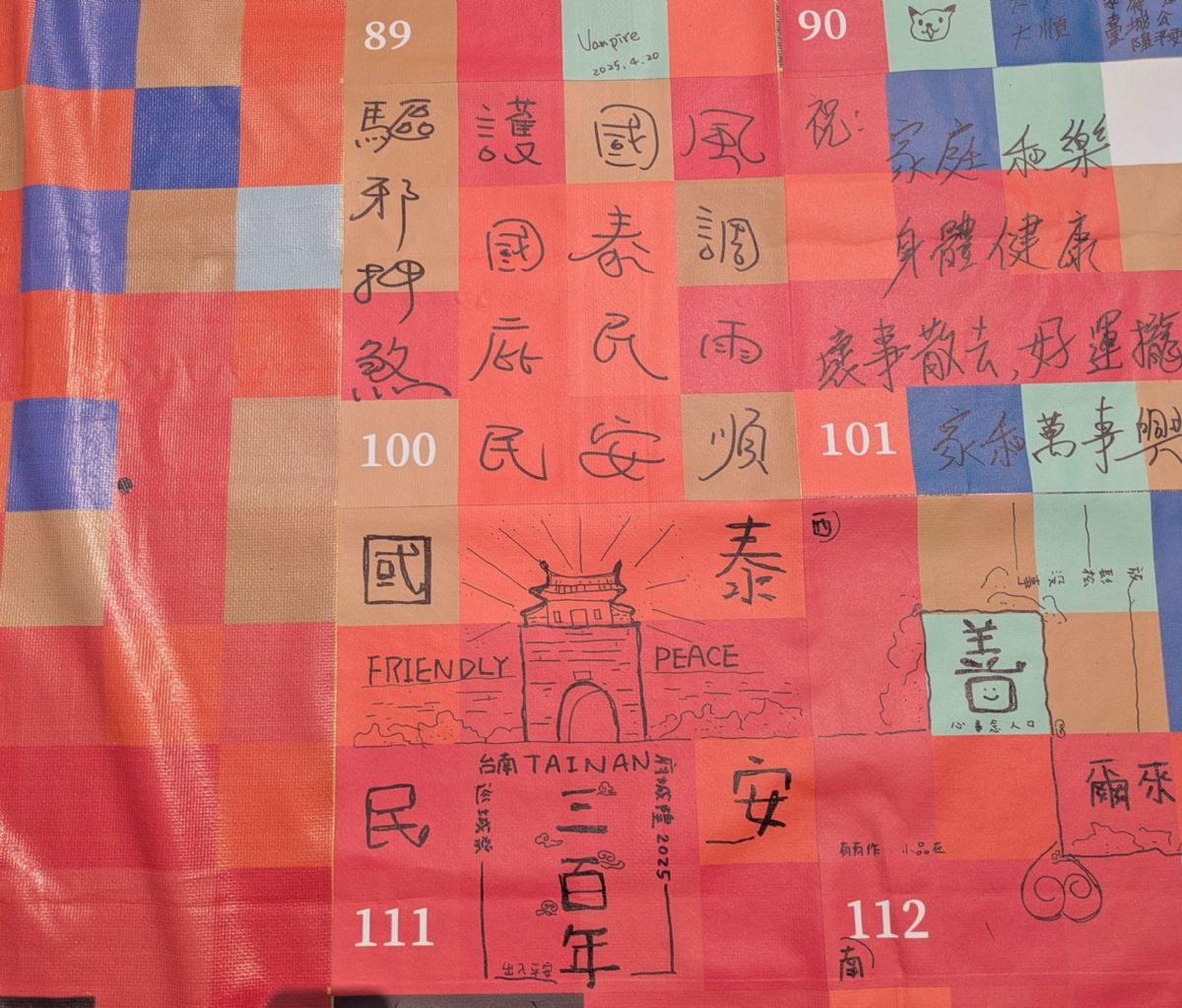

古都保存再生基金會延續20年前(建城280週年)的紀念經驗,進行民間倡議的「iF300」系列活動,串聯市府、公民團體與在地居民,以2025年3月7日的大南門城發布會為起點,邀請市民一同憶起自己與城市的關聯。市府則於4月26日大南門城前的「府城城垣節」記者會,由臺灣府城隍廟、iF300籌備委員會代表與市府共同揭示一連串民間與官方攜手推動、融合藝術創意與歷史記憶的重點活動,彰顯文化資產保存的時代意義與行動力量,內容上也更加強調在地性與市民參與。

無論是由市府主辦的「府城城垣300年」,或是民間發起的「一府.IF」,相關活動從場域選擇、節奏設計到互動方式,皆展現出與城市日常連結的用心。這樣的設計,有別於去年臺南400所強調的國際視野與大型展演。當時雖有龐大資源投入,但多數市民僅作為觀眾參與其中,較難感受到活動內容與個人生活的直接關聯。相較之下,今年的府城300由多個民間團體主動提出行動提案,再與市府對話協作,逐步鋪陳出以市民為主體的紀念方式。活動主軸並非集中於單一典禮或演出,而是圍繞「城市如何被記得、被實踐」這樣的提問逐步展開。

走進城門與城垣、走進歷史與生活

許多紀念活動刻意選擇在歷史街區、巷弄角落或未被充分認識的城垣空間進行,讓參與者重新發現那些日常路過、卻未曾細看之處。如透南風工作室規劃執行的「我城!欲去府城趕集!」五條小旅行路線,分別由小西門、小東門、大西門、大東門與大北門進城,邀請民眾在路途中感受產業、城市面貌的變遷。

以「內山地區入府城」(大東門線)為例,參加者可以觀察到虎尾寮、仁德、歸仁、關廟、龍崎到內門一帶,沿線形成完整的糖業產業聚落:先民在關廟種植甘蔗、製成蔗糖,在歸仁十三窯製作糖漏工具;東門城週邊許多「糖間」使用糖漏來製作白糖;藉由城內完整的商業機能進行農產品加工,製成具有高附加價值的商品販運各處,最後沿著今日的民權路運送到水仙宮,再出大西門運送到安平進行港口貿易。

而由艸非火創作團隊策劃的《城城點點》裝置藝術行動,則以「城牆為媒介、藝術為方法」重新定義城市公共空間。這系列作品分別坐落於舊城門周邊,融合歷史符號、信仰文化與當代表現,邀請市民穿越當代「歡迎門」,體驗從300年前(1725)到300年後(2325)的城市想像。創作團隊並以氣球、織物等非傳統媒材,回應當年以箣竹搭建城牆的歷史記憶。不僅讓藝術走入街區,也讓市民與歷史和未來產生有感對話。

在系列策展中,結合性別議題的《織流》也非常值得介紹;這場從西門歷史與性別視角出發,結合在地文化地景與女性藝術家的布藝創作,探討府城百年來風月文化、常民生活與商業繁華交錯的地理意義。女性藝術家林佩穎、孫佳暄、曾靖婷等人運用布料的柔韌性質,回應西門周邊曾為合法遊廓、郊商往來與文化交會之地的歷史背景,作品與街區節點融合,形成可穿梭、可觸碰的城市裝置,引導觀者在視覺與身體感知中穿越時間,體會性別記憶與地方文化的多層交織。

而睽違數十年的「府城隍巡城祭」遶境活動,除了讓人感受「城有神在」之外,也加入許多與當代社會的回應,讓年輕世代能夠理解其中象徵與城市治理的歷史脈絡。例如遶境前透過酷卡與線上問卷進行社會溝通,讓遶境路線周邊的商家與居民了解「為什麼會有這次遶境?」「與府城建城300年之間又有如何的關聯?」,而共襄盛舉的全臺12間城隍廟,則透過陣頭與轎班等民俗元素,讓圍觀民眾認識城隍信仰,如縣城隍首次請出「五老木主」(城隍、山川、社、稷、風雲雷雨等5座原始神座)參與遶境,神聖意義不言可喻。

2025年5月9日的圍城活動則是系列活動的重要盛事,動員了舊城區內多所學校共同參與,從幼稚園(南大附幼)、小學(勝利國小)、國中(建興國中)、高中(臺南女中)、到大學(臺南大學、成功大學)等,這些學校師生更在活動前後自主發起探索課程、設計城市走讀、繪製府城地圖,從課堂走進街區,認識腳下的歷史紋理。

另外,臺南社區大學也邀集油彩心暮光、素描心視界、油彩心印象、油彩心連線等油畫及素描繪畫班級學生,共同參與「公民建城」課程計畫,透過繪畫創作與團隊合作,重現臺南歷史古城門的風貌。歷經一整個學期的規劃與實作,連結居民、知識與行動的能量,最終成果於社大街區據點「埕南二五」展場展出。

打破城見:重新探索、想像府城的無限可能

這些看似分散的參與,實則共同織成一張城市記憶的網絡,也證明了府城300不僅是一場紀念活動,更是讓市民生活與歷史相遇的過程。活動所展現的是一種文化治理模式的城市實驗。市府在其中並非唯一主辦方,而是與公民社群同行的「協作者」,市民也並非被動接受活動設計的觀眾,而是能夠參與提案、策劃,與現場進行互動的「共構者」。活動背後的精神是一種「你我皆在其中」的城市觀——將府城歷史視為正在持續生成的公共記憶,而非封存在博物館裡的靜態展品。

或許我們還難以界定這樣的參與是否已經普及至所有社群,也無法保證未來將以什麼樣的形式持續下去,但現階段的府城300活動,已讓我們看到另一種城市紀念的可能性——一種從街區日常出發,透過多樣參與形式,逐步開啟與城市歷史對話的路徑。若我們回頭探究「府城」這個名詞,其指涉三百年前由清廷批准、居民共同築起的城牆,象徵著一座城市的治理與居住秩序。這堵城牆曾是防禦外侮、凝聚共識的物質載體,而如今的府城早已超越圍牆的範圍,涵蓋的生活經驗與歷史記憶亦超出單一敘事。

在「故事StoryStudio」網站的「府城建城300年——在地人說在地事」專題中,有四篇文章分別聚焦建城300的論述意義、宗教、商業與當代生活。例如〈從築城牆到組球隊:臺南商人三百年的城市發展接力賽〉一文,描述清代商人到戰後企業家一路承繼「回饋故里」的精神,紀錄從商賈捐獻到民間公益的價值傳承,強調府城的樣貌不應僅由官方決定,而是每一個市民投身生活與記憶生成的行動;另一篇〈在府城生活的千萬種理由:從故事到樂事〉則透過三個臺南人的故事,書寫在遷徙、流動頻繁的今日社會中,每一個居民生活中的小事皆在潛移默化中形塑出臺南的形狀、形象。

府城的城市維度不僅是歷史場景的修復,也包括不同族群、世代與文化敘事之間的共構。若只強調城垣建築與古蹟復原,極可能侷限於「優雅古都」的單一敘事框架,忽略如弱勢族群、新移民或青年在城市裡的實際處境與文化經驗,失去真正體現一座「由社會多元聲音構成的府城」的可能性。「紀念」不應只停留在節慶與儀式,而應轉化為行動與制度。正因如此,古都基金會等民間團體於今年5月9日首度倡議「府城紀念日」,盼望未來每年這一天,能成為市民集體回顧城市歷史、對話未來想像的重要節點,讓府城的歷史意義得以從每年的再現,走向常態化的參與。

而這樣的精神,將於下半年進一步推展至更具制度性的公私協力平台,相關計畫正由多個民間團體籌備中,預計將於2025年七、八月推出線上問卷,邀請市民對城市未來風險的想像進行思考,也將串聯在地企業、NGO與政府單位,嘗試以ESG(環境保護、社會責任和公司治理)為共通語言,共同面對城市發展與氣候風險等系統性挑戰;並將建置數位與實體交錯的討論與決策機制,讓民眾有機會在政策產生的過程中提出需求與解方,市府及企業則扮演回應及支持的治理模式。當市民、企業與政府能在這條路上並肩而行,府城建城300年就不再只是歷史的標誌,而將成為一座城市面對未來的自我召喚。

嚴婉玲

臺南新芽協會理事,稚葉社創負責人,專長於公私協力、社會創新與文化倡議。長期參與市政議題討論,曾於2022年舉辦亞太社會創新高峰會、今年協助辦理府城隍巡城祭、府城城垣節、iF300活動等,擅長以行動策劃串聯社群、組織、政府,開展跨界合作。相信文化治理不是由上而下的資源分配,而是市民共築願景的政治實踐。